La grammatica LGBT e il «linguisticamente corretto»

Su un linguaggio che continuiamo a non imparare, quello del rispetto, oltre a quello strettamente legato alle parole, la grammatica LGBT, dobbiamo lavorare affinché nessuno possa vedere calpestata la propria identità.

Il mondo delle parole del nostro tempo diventa sempre più complesso. Indubbiamente, le difficoltà di scoprire, adattare e adottare un linguaggio non sono sfide nuove per l’umanità, in particolare per quella che si interroga sui suoi usi. Dato che il linguaggio può qualificare chi viene descritto e allo stesso tempo chi parla, ed essendo uno dei mezzi fondamentali dell’azione politica, è importante saper dire i termini giusti, utilizzare il (non proprio di moda) linguisticamente corretto quando si fa riferimento alla comunità LGBT.

Quella dell’acronimo più famoso del mondo dopo «P.S.», non è una comunità “nuova”, non è l’ultimo fenomeno del decennio ma è la realtà: d’altronde, le persone hanno diverse identità, diverse espressioni di genere, diverse sessualità – non esiste solo barba o rossetto, pantalone o minigonna. Le imprecisioni e gli strafalcioni giornalistici, senza giri di parole, restano errori che mancano di rispetto al mondo LGBT. Tanto vale aggiornarsi sempre.

A partire da «LGBT»

Premessa fondamentale per comuni cittadini e operatori dell’informazione: quella per il rispetto della comunità LGBT, anche dal punto di vista linguistico, non è solo una battaglia grammaticale. È un atto di civiltà nei confronti di persone che, nella propria storia o in quella di altri combattenti per il proprio riconoscimento, hanno subito azioni di discriminazione, persecuzione o violenza.

Come si scardina un sistema, per certi versi, ancora arretrato e irrispettoso della comunità LGBT? Come si interrompe l’assurda insofferenza per un linguaggio giudicato (dai pigri) “troppo complicato”? Con delle leggi, delle indicazioni sociali, delle convenzioni inclusive.

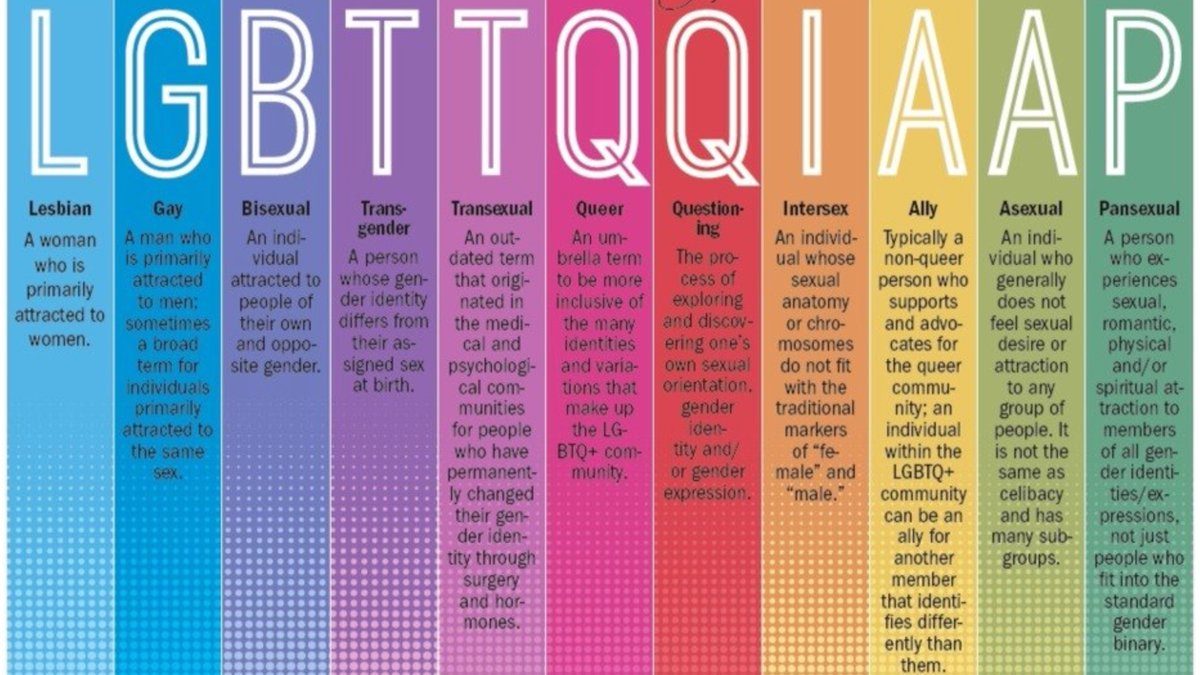

Partendo dallo stesso acronimo LGBT, ci sono diversi modi di riportarlo, questo è quello più generico e più vecchio di tutti e indica Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender. A seconda di quali altre comunità si vuole includere, usiamo un “aperto” LGBT+ e, più dettagliatamente, LGBTQIA o LGBTQIAAP – dove le lettere aggiunte, in ordine, stanno per Queer-Non Binario, Intersessuali, Asessuali, Ally (supporter dei diritti civili) e Pansessuali.

Davanti al termine “trans” arriverrà il dubbio – dovuto proprio a consuetudini grossolane – «transgender o transessuale?» ma niente paura: col primo termine si parla di chiunque si identifichi con il genere opposto rispetto a quello del proprio sesso; con il secondo si indica invece chi vuole intervenire chirurgicamente per adattare la propria identità di genere cambiando di fatto i propri genitali.

E invece che vuol dire cis o cisgender? Si tratta di chi si riconosce nel proprio sesso biologico. Cisgender vuol dire, soprattutto, che una persona «si sente a proprio agio» con genere, identità personale e caratteri sessuali. Uno sguardo che pone l’accento su una questione ben più esistenziale: come si percepisce il proprio corpo, come lo si vive quotidianamente. Non bisogna concludere frettolosamente che per cisgender si intendano «quelli normali»: è proprio il sentirsi “a proprio agio”, il sentirsi normali, che viene meno in una società non inclusiva che, per l’appunto, non apre alle tante – non una – normalità.

Al maschile o al femminile?

Un caso molto diffuso di confusione accade con persone transgender e transessuali. Mettendo da parte l’ignobile definizione di «travestito», basta seguire una semplicissima regola: rispettare il genere in cui si riconosce il nostro interlocutore o il soggetto a cui ci stiamo riferendo (d’altronde quello che cambiamo negli aggettivi è il genere).

Per farla breve, un uomo transessuale è nato donna ma si riconosce nel sesso maschile; una donna transessuale è nata uomo ma si riconosce nel sesso femminile. In ogni caso non è importante sapere se o a che punto sia arrivata la transizione: l’identità di qualcuno è il suo riferimento fondamentale.

E per quanto riguarda il «deadnaming»? È scortese, per non dire irritante, rivolgersi a una persona con un nome che non la rappresenta più e che, banalmente, è il vecchio nome (appunto dead, «morto») perché è stato cambiato, da femminile a maschile o viceversa.

Ma c’è anche il non binario

Con una persona non binaria siamo impreparati? Prima di tutto, per non binaria si intende una persona che non si riconosce nella costruzione classica dei generi in “maschile o femminile”. Per questo motivo è maggiore la disforia – difficoltà di riconoscimento – sociale che quella di genere: una persona non binaria può essere definita in «continuo cambiamento» o in «continua riflessione» dato che non dà peso alla definizione del proprio genere, finendo per trovare difficoltà più nella definizione che danno gli altri che in quella autoriferita.

Se nell’inglese si sono da tempo sperimentate forme neutre (il they/them neutro usato al singolare, ad esempio), nella nostra lingua il binarismo grammaticale sembra solo una chimera. Alcune soluzioni scritte, con improbabile applicazione orale, contemplano l’asterisco o la schwa (per noi una “e” rovesciata, ovvero ə) andando così apparentemente a colmare dei vuoti di neutralità della nostra lingua.

La questione dei pronomi neutri (sbagliati)

Ultimamente si è parlato molto del linguaggio da utilizzare con una persona non binaria o queer e non solo per l’attualità del tema, data la continua evoluzione del concetto. In particolare, il caso di Demi Lovato, cantante statunitense che ha recentemente fatto coming out dichiarando di essere «non binary» e chiedendo di utilizzare il «they» come pronome di riferimento, ha messo in evidenza gli evidenti limiti della stampa, italiana nello specifico.

«Demi Lovato si dichiara non binaria e vuole dato del “loro”». Molti tra giornali e riviste si sono divertiti a spostare la notizia da quello che era un riconoscimento legittimo richiesto da un personaggio pubblico, al caso di una singola persona che «vuole dato del loro» o, nei casi più curiosi, del «voi», andando totalmente di fantasia. Il loro, in italiano un pronome a tutti gli effetti plurale, e il voi, che possiede un’aura tutta ottocentesca, sono traduzioni forzate e dannose. È altrettanto problematico trovare un sostituto valido in una lingua estremamente binaria come l’Italiano ma in cui il maschile funge notoriamente da neutro.

Su un linguaggio che continuiamo a non imparare, quello del rispetto, oltre a quello strettamente legato alle parole, la grammatica, dobbiamo lavorare affinché nessuno possa vedere calpestata la propria identità. Ed è sufficiente anche saper ascoltare: una persona non binaria di solito sceglie se definirsi al femminile o al maschile per convenzione, o lo comunica per comodità dell’interlocutore e, in alternativa, “basta chiedere”.

Il linguisticamente corretto è per tutti

Nel caso di Demi Lovato, le parole rispettose, i nuovi utilizzi dei termini, il linguisticamente corretto (che diventa inevitabilmente il politicamente corretto) diventano quasi oggetto di scherno e di pubblico ludibrio dimostrando di fatto due cose: l’atteggiamento scandalistico di fronte all’utilizzo bizzarro – evidentemente, per gli italiani – di un pronome plurale per una persona singola; il fatto che per l’Italia sia una sconvolgente novità la ricerca di una grammatica LGBT aggiornata, cosa che avviene nel mondo occidentale già da circa un lustro.

Oggi si temono «attentati alla libertà di parola» per ogni operazione linguistica atta a rendere più inclusivo, più evoluto, il nostro modo di esprimerci nei confronti degli altri o di intere comunità. Sta tutto nella disponibilità di ognuno di “cambiare” per rispettare qualcun altro, in questo caso cambiare il linguaggio, per sua stessa natura in continuo divenire: si tratta sempre di un atto gratuito, positivo, e di aiuto per tutta la comunità. Un’operazione collettiva come quella sul nostro modo di parlare e di identificare gli altri richiede volontà, spinte culturali, politiche, giuridiche in una direzione inclusiva.