Frantz Fanon, alle radici del postcolonialismo

Pensatore per certi versi inattuale e per altri terribilmente contemporaneo, Frantz Fanon rimane un punto di riferimento per chiunque intenda indagare il problema del razzismo e le sue conseguenze politiche.

Tra gli autori che più di altri hanno tracciato il sentiero degli studi postcoloniali c’è sicuramente Frantz Fanon. A differenza di altri, che sul razzismo e sul colonialismo hanno solo scritto libri, Fanon ha vissuto sulla sua pelle il pregiudizio razzista e la violenza del dominio coloniale ed è sulla base di quest’esperienza che ha scritto articoli e saggi tra i quali occorre citare Pelle nera, maschere bianche e I dannati della terra. Una riflessione totalmente immersa nella prassi e che da lì ha tratto idee e concetti capaci di oltrepassare i confini angusti del contesto da cui sono emersi.

Frantz Fanon nasce nel 1925 nell’isola della Martinica, da una famiglia discendente da schiavi africani. Lì frequenta il liceo e conosce Aimé Césaire, suo professore, destinato a diventare negli anni successivi uno dei simboli del radicalismo politico nero. Il primo evento che stravolge la vita di Fanon è la seconda guerra mondiale: in seguito alla caduta della Francia nelle mani dei nazisti nel 1940, infatti, delle truppe della marina francese rimangono bloccate in Martinica. Gli abusi ai danni della popolazione locale da parte dell’esercito francese costituiscono una delle esperienze che segneranno profondamente la coscienza politica di Fanon.

Dopo avere preso parte alla resistenza francese, Fanon studia psichiatria in Francia, ottenendo la laurea nel 1951. Poco dopo diventa responsabile di una divisione dell’Ospedale psichiatrico di Blida, in Algeria. Sono anni turbolenti per il Paese, che nel 1954 vede l’inizio di un conflitto armato anti-coloniale il cui principale rappresentante è il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN), di cui Fanon diventerà portavoce.

Negli anni successivi, divisi freneticamente tra attività politica e riflessione teorica, gli viene diagnosticata la leucemia. Dopo un’ultima visita a Roma in cui incontra Jean-Paul Sartre, si trasferisce (controvoglia) negli Stati Uniti per curarsi. Muore il 6 dicembre 1961, nel Maryland, sotto il nome di Ibrahim Fanon.

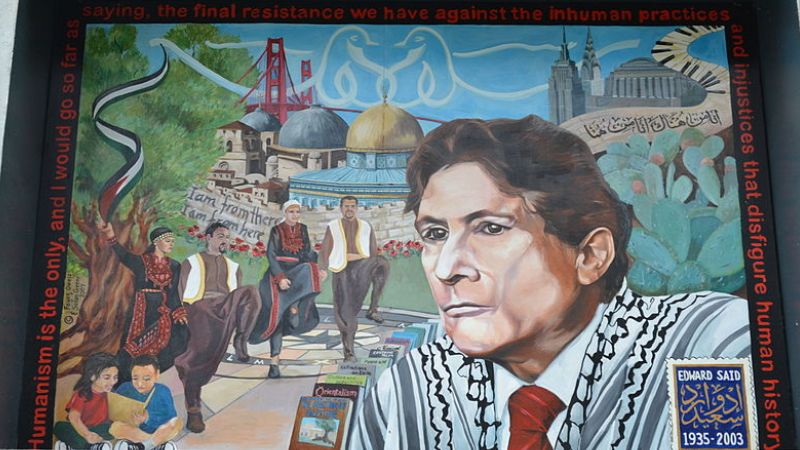

Leggi anche: Orientalismo, ieri e oggi

Oggi Fanon è ricordato come uno dei simboli della guerra d’indipendenza in Algeria e come una delle voci più significative del movimento anticoloniale nel suo complesso. I suoi scritti hanno influenzato anche l’ala più radicale del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti e tuttora sono capaci di gettare una luce diversa sulle lotte antirazziste in tutto il mondo, prima tra tutte quella del movimento Black Lives Matter.

Il motivo è presto detto. Fanon ha infatti riflettuto da una prospettiva politica privilegiata su una serie di temi che vanno dal razzismo al colonialismo, dal nazionalismo alla condizione postcoloniale, dalla violenza politica alla sessualità. E lo ha fatto attraverso un linguaggio unico, una prosa potente e riconoscibile, un bagaglio concettuale e teorico prodotto da un incontro fertile con alcuni dei filoni più importanti del pensiero critico di quegli anni, dal marxismo esistenzialista di Sartre alla psicanalisi di Freud e Lacan, anticipando le riflessioni degli studi postcoloniali.

Del pensiero di Sartre, con il quale ha instaurato un rapporto di stima reciproca e allo stesso tempo problematico, vale la pena segnalare soprattutto la concezione relazionale dell’identità, ovvero quella dialettica tra Io e Altro su cui Sartre ha fondato la sua riflessione sul soggetto. Una concezione in cui inevitabilmente troviamo anche Hegel, con la sua dialettica servo-padrone.

Secondo Fanon, per comprendere realmente la condizione coloniale occorre allontanarsi dall’impostazione hegeliana che vede nel lavoro lo strumento che permette il riconoscimento reciproco tra servo e padrone, da un lato, e l’emancipazione del primo dall’altro. La specificità del rapporto tra colonizzato e colonizzatore sta proprio nel fatto che il secondo non riconosce mai il primo, ma lo tratta alla stregua di un oggetto, privo di soggettività.

La privazione dell’identità è determinata prima di tutto dal colore della pelle. Da esso dipende innanzitutto lo sguardo che subisce il soggetto nero, che ha sempre il carattere di un trauma. Fanon descrive benissimo questo trauma in Pelle nera, maschere bianche quando racconta di come, arrivato a Lione per studiare all’università, un bambino bianco lo vide passare e urlò: “Guarda, mamma, un negro! Ho paura!”.

La consapevolezza della propria diversità rispetto a una norma determinata in base al colore delle pelle segnerà in modo definitivo il suo modo di pensare: nell’essere nero, Fanon vedrà sempre una mancanza piuttosto che una ragione di orgoglio o un elemento su cui fondare una differenza ontologica, e quindi politica.

Il riferimento è qui proprio ad Aimé Césaire, il suo primo mentore e inventore del concetto di “negritudine”. La negritudine era un movimento culturale all’interno delle lotte anticoloniali africane che proponeva un ritorno ai modi di pensare e alle pratiche culturali originarie: misticismo, spiritualismo, forme native di musica e arte, per recuperare l’orgoglio di essere neri e una “coscienza nera”.

Ed è qui che entra in gioco anche il rapporto con Sartre: Fanon non crede, infatti, che esista “una” cultura africana, né un “passato” pre-coloniale puro e recuperabile a partire dal presente, così come non crede esista un’essenza “nera” o “bianca”. Quello tra bianchi e neri è un rapporto dialettico costituito dalla volontà dei primi di dominare i secondi.

Allo stesso tempo, Fanon rigetta l’idea di Sartre della negritudine come antitesi in un processo dialettico che raggiunge il culmine in una sintesi anti-razzista: in fondo anche qui si nasconde una gerarchia in cui il nero è meramente il negativo rispetto al termine dominante (il bianco, ovvero la tesi). «Non è stato il mondo nero a stabilire la mia condotta. La mia pelle nera non è l’involucro di valori specifici» (Pelle nera, maschere bianche). In un certo senso, questa “autenticità” dell’essere neri riproduce il sistema coloniale perché conserva le sue opposizioni binarie: «L’uomo bianco è sigillato nel suo candore. L’uomo nero nella sua oscurità».

A questa essenzializzazione dell’identità razziale Fanon contrappone una contraddizione differente: quella di classe. «Le questioni di razza non sono che una sovrastruttura, un mantello, un’oscura emanazione ideologica che nasconde una realtà economica» (Scritti politici). Tuttavia anche il marxismo di Fanon è in un certo senso eterodosso: alla centralità del proletariato industriale Fanon sostituisce quella dei contadini e del sottoproletariato, gli unici non ancora del tutto integrati nel sistema capitalistico e che conservano ancora quella “spontaneità” necessaria per una politica veramente rivoluzionaria.

E quando Fanon parla di rivoluzione, intende una rivoluzione violenta. La violenza politica è un tema centrale nel suo pensiero ed è forse uno dei suoi tratti più caratterizzanti. Alla violenza coloniale, secondo Fanon, si può rispondere solo con la violenza anti-coloniale. La posta in gioco è l’esistenza stessa del soggetto.

A partire dalla sua esperienza da psichiatra e dalla lettura dei testi di Freud e Lacan, Fanon ritiene che la riduzione del disagio psichico (riassumibile nella tripartizione lacaniana di psicosi, nevrosi e perversione) alla storia individuale e familiare sia il limite insuperabile della psicanalisi e che l’unico modo per superarlo sia connetterlo al contesto sociale e alla vita materiale. Solo distruggendo le contraddizioni materiali esterne il soggetto colonizzato può (ri)costruire la propria identità. Altrimenti è destinato a rimanere intrappolato nello sguardo del colonizzatore e a riprodurlo, indossando quelle “maschere bianche” a cui fa riferimento il titolo dell’opera più volte citata.

La violenza coloniale ha infatti sia una dimensione strettamente legata al corpo e alla psiche sia una dimensione culturale, che va dagli stereotipi all’uso stesso della lingua. «Parlare una lingua è assumere un mondo, una cultura. Il negro delle Antille che vuole essere bianco sarà più bianco man mano che acquisirà maggiore padronanza dello strumento culturale che è la lingua». Ciò ovviamente ha anche una dimensione politica: quando Fanon dice “alcuni neri possono essere più bianchi dei bianchi” sembra quasi profetizzare il futuro postcoloniale dell’Africa, dove le vecchie élite coloniali bianche sono state sostituite da nuove élite nere e neocoloniali.

Da ciò deriva il limite che Fanon intravede non solo nella “negritudine”, ma anche nel nazionalismo: il passaggio dal nazionalismo culturale anticoloniale al nazionalismo xenofobo era qualcosa che Fanon aveva previsto – e tutti sappiamo quali sono state le conseguenze dei conflitti etnici in luoghi come il Sudan, il Congo, la Somalia e il Ruanda.

Ci sono altri aspetti del pensiero di Fanon che meriterebbero un’indagine più approfondita, primo tra tutti la sessualità e la questione di genere. Il riferimento privilegiato delle sue riflessioni è infatti “l’uomo nero” e ciò è dovuto probabilmente allo stato dei saperi dell’epoca su quelle questioni. Ciononostante, Fanon resta ancora oggi un autore degno di essere letto, oltre che ricordato per il suo universalismo fondato sull’esperienza concreta della lotta per l’emancipazione.

Citando Dipesh Chakrabarty, tra i massimi rappresentanti degli studi postcoloniali: «La lotta di Fanon per aggrapparsi all’idea illuminista dell’umano – anche quando sapeva che l’imperialismo europeo aveva ridotto quell’idea alla figura dell’uomo bianco coloniale-colono – è ora essa stessa parte dell’eredità globale di tutti i pensatori postcoloniali. La lotta prosegue perché non c’è un modo facile di fare a meno di questi universali nella condizione della modernità politica. Senza di loro non ci sarebbe scienza sociale che affronti le questioni della giustizia sociale nella modernità».

1 commento