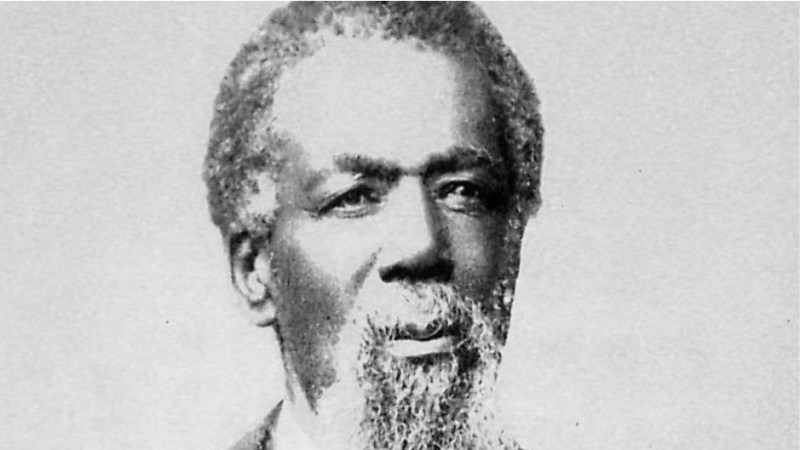

Thomas Mundy Peterson, il primo elettore afro-americano degli USA

Il 31 marzo 1870, Thomas Mundy Peterson era il primo afro-americano a votare. Oggi, l’esercizio del diritto di voto da parte degli afro-americani è ancora un problema.

Da quando Google ha inventato i doodle e le Nazioni Unite hanno trovato qualcosa da ricordare o celebrare più o meno quotidianamente attraverso le “giornate mondiali di”, è facile scoprire la storia di persone o eventi fino a poco tempo prima sconosciuti. Il 31 marzo, ad esempio, è la “giornata mondiale del Backup”, un’occasione per “comprendere l’importanza di fare con regolarità il salvataggio dei dati” (sic). Il 31 marzo è anche il giorno in cui, 151 anni fa, Thomas Mundy Peterson esercitava legittimamente il diritto di voto.

Thomas Mundy Peterson, nato il 6 ottobre 1824 a Metuchen (New Jersey), figlio di Thomas e Lucy Peterson (un’ex schiava), è stato il primo afro-americano a votare negli Stati Uniti. Insieme alla sua famiglia, Thomas Mundy Peterson ha vissuto quasi tutta la sua vita a Perth Amboy, una piccola città con un’alta concentrazione di idealismo progressista, di riformatori e di intellettuali – tra gli altri, Henry David Thoreau era di casa.

Nel marzo del 1870, durante una tranquilla giornata di lavoro nella Raritan Bay Union (un incrocio tra una scuola e una comunità utopica), Peterson veniva a conoscenza di una notizia: era stato approvato il XV emendamento, che aboliva le discriminazioni nell’esercizio del diritto di voto in base alla razza o al colore della pelle. L’emendamento in questione riconosceva il diritto di voto anche agli ex schiavi, dopo l’abolizione della schiavitù nel 1865.

In quei giorni di marzo, a Perth Amboy si votava per decidere se revisionare lo statuto della città o abolirlo per scegliere una forma di governo municipalista. Peterson votava per la prima opzione – che ottiene la maggioranza – e veniva selezionato come membro del comitato incaricato della revisione dello statuto. L’attività politica di Peterson continuerà lungo tutto il corso della sua vita fino al 1904, anno della sua scomparsa.

Quella di Thomas Mundy Peterson è una storia di emancipazione politica individuale. Per quanto importante e significativo possa essere l’episodio brevemente raccontato, mentre lui votava e faceva politica in una piccola cittadina progressista del New Jersey, nel resto degli Stati Uniti si facevano i conti con le conseguenze della guerra di secessione. Prima della guerra, la schiavitù era legale; dopo la guerra, con la vittoria del Nord unionista contro il Sud confederato, la schiavitù veniva abolita ma il razzismo rimaneva ben saldo al suo posto.

A partire dal 1876, in molti Stati del Sud venivano infatti approvate le leggi Jim Crow. Il nome deriva da una canzone del 1832 di Thomas Dartmouth Daddy Rice – un cabarettista bianco che la interpretava truccato da afro-americano – che da allora era diventata il simbolo del disprezzo per i neri. Le prime leggi Jim Crow risalgono al 1838, ma è dal 1876 che diventano una pratica diffusa nel Sud, dando inizio alle pratiche di segregazione razziale tra bianchi e non-bianchi.

La separazione era sia fisica – nei luoghi pubblici, sui mezzi di trasporto, nei bagni dei ristoranti – sia giuridica: in molti Stati, l’esercizio del diritto di voto dei neri era vincolato al pagamento di una tassa e al superamento di una prova di cultura generale. L’analfabetismo era un ostacolo solo per i neri: gli analfabeti bianchi potevano votare in virtù della “Grandfather clause”, che garantiva l’esercizio del diritto di voto a chiunque avesse un nonno che aveva votato prima del 1867. Cosa che per i neri era ovviamente impossibile, dal momento che prima di allora nessun afro-americano aveva potuto votare.

Le leggi Jim Crow venivano approvate con il beneplacito della Corte Suprema, che annullava tutti i ricorsi contro questi provvedimenti. Con Woodrow Wilson – lo stesso Woodrow Wilson dei 14 punti, della Lega delle Nazioni e dell’autodeterminazione dei popoli – la segregazione razziale era introdotta negli uffici federali e molti incarichi politici erano affidati a convinti segregazionisti.

La situazione inizia a cambiare solo dopo la seconda guerra mondiale, con l’affermazione del movimento per i diritti civili, le ondate di proteste e scioperi e con l’approvazione del Civil Rights Act e del Voting Rights Act nel 1965 da parte del presidente Lyndon Johnson. Queste due leggi abolivano sia la segregazione razziale sia le discriminazioni nell’esercizio del diritto di voto a danno dei neri. Tuttavia, a partire dal 2013 le garanzie contro le discriminazioni hanno iniziato a cedere.

Nel 2013, con la sentenza Shelby County v. Holder, la Corte Suprema dichiarava l’incostituzionalità della sezione 4 del Voting Rights Act, che obbligava alcuni Stati a richiedere un’autorizzazione preventiva da parte delle autorità federali per l’approvazione di modifiche alla legge elettorale. Gli Stati in questione – nove per l’esattezza – sono quelli in cui la discriminazione, al momento dell’approvazione del Voting Rights Act, era più forte e la comunità nera più numerosa.

Il motivo della sentenza è che, secondo i giudici della Corte Suprema, i criteri di discriminazione applicati a quegli Stati erano ormai superati e che occorrevano nuove regole per garantire l’esercizio del diritto di voto senza discriminazioni tra bianchi e neri. Tuttavia, da allora il Congresso non ha mai avuto i numeri necessari per approvarle e il vuoto legislativo ha lasciato mano libera ai governatori degli Stati più conservatori.

La questione è ancora attuale. Nella “più grande democrazia del mondo” la c.d. voter suppression è diffusa in molti Stati, dove attraverso una serie di impedimenti burocratici si ostacola di fatto l’esercizio del diritto di voto delle minoranze. In particolare, dopo le ultime elezioni presidenziali, diversi Stati a guida repubblicana stanno approvando dei provvedimenti in tal senso, sulla scia della retorica di Trump secondo cui la vittoria di Biden sarebbe il frutto di una frode.

Il caso più emblematico è quello della Georgia, dove il 25 marzo è stata approvata una legge che prevede nuovi criteri di identificazione per il voto a distanza, poteri più arbitrari per i pubblici ufficiali incaricati della gestione del processo elettorale e conseguenze penali per chi fornisce acqua e cibo agli elettori in fila davanti alle urne. Quest’ultimo punto potrebbe sembrare incomprensibile, se non fosse che in Georgia (così come in altri Stati) le file per gli elettori nelle contee a maggioranza afro-americana durano ore.

Durante l’iter di discussione della legge, la deputata dello Stato della Georgia Park Cannon è stata arrestata mentre contestava l’approvazione del provvedimento. Non sono mancate le reazioni del presidente Joe Biden, che ha definito il testo una legge “Jim Crow nel ventunesimo secolo” e ha dichiarato che il governo intende contrastare a livello federale qualsiasi tentativo di restrizione nell’esercizio del voto. Tuttavia, per farlo servono i numeri al Senato.

A più di 150 anni da quel 31 marzo 1870 in cui il primo afro-americano votava, gli Stati Uniti sono ancora attraversati dallo stesso virus che fino ad allora impediva ad alcune persone di votare per motivi legati al colore delle pelle. Il razzismo che stava alla base della schiavitù oggi assume un’altra forma, quella di una finta uguaglianza dietro la quale si cela una discriminazione di fatto, mossa dalla chiara volontà politica di restringere il voto popolare.

Lo stesso voto popolare che ha sancito la sconfitta di Donald Trump e che per un pezzo di società americana rappresenta un ostacolo alla conservazione dello status quo, con buona pace di chi ancora oggi ciancia di “abolizione del suffragio universale” e di “populismo”.