Walter Mignolo e il pensiero decoloniale

Né una disciplina, né un metodo, né una variante del postmodernismo: parliamo del pensiero decoloniale, attraverso una breve introduzione alla teoria del suo principale esponente Walter Mignolo.

Tra le correnti di pensiero “critiche” ce n’è una in particolare che negli ultimi anni ha conosciuto una discreta diffusione dentro e fuori le istituzioni accademiche: stiamo parlando del pensiero decoloniale, ultima variante in ordine cronologico della critica (prima “anti” e poi “post”) dei rapporti di potere coloniali. Sebbene infatti, dal punto di vista della storia ufficiale, l’epoca della decolonizzazione sia incasellata nella seconda metà del novecento, con i processi di decolonizzazione in Africa e in Asia, i rapporti coloniali sono tutt’altro che superati.

La critica del neocolonialismo, portata avanti prima dai teorici della dipendenza e poi da quelli del “sistema-mondo”, conosce ormai da tre decenni un nuovo approccio, nato dalle suggestioni di alcuni autori latinoamericani e diventato un vero e proprio sistema teorico e metodologico di investigazione e di analisi sociale e politica.

Il contesto storico in cui emerge il pensiero decoloniale è da identificarsi in due processi politici fondamentali del Novecento: l’affermazione dei regimi dittatoriali reazionari in America Latina a partire dagli anni settanta e la fine del socialismo reale in Unione Sovietica e della Guerra Fredda.

L’opposizione ai regimi dittatoriali sudamericani apre per la prima volta nella storia del continente uno spazio composito in cui troviamo allo stesso tempo le rivendicazioni dell’indigenismo, il marxismo latinoamericano e la critica alle gerarchie patriarcali. Tutte queste correnti troveranno alcuni decenni più tardi una confluenza proprio nel filone decoloniale, il cui iniziatore è senza alcun dubbio Anibal Quijano, sociologo peruviano, nonché figura centrale nel processo di rinnovamento del marxismo latinoamericano.

Ispirato dalle riflessioni di José Carlos Mariàtegui, dagli studi sull’imperialismo e dalla teoria del sistema mondo, Quijano ha non solo indagato i processi economici e culturali dell’America Latina, ma ha spostato il centro della critica dall’economia alla politica attraverso la categoria di “colonialità del potere”. La differenza tra questa e il colonialismo in senso stretto è che la prima indica la forma materiale del potere (la struttura e la logica di fondo), che trova invece nel colonialismo l’insieme delle sue espressioni storiche concrete.

Il concetto di colonialità è accompagnato a quello di modernità, con l’intento preciso di connettere indissolubilmente i due processi come due facce della stessa medaglia: la gerarchizzazione razziale del mondo negli ultimi cinque secoli a partire dalla scoperta dell’America diventa così il presupposto della modernità e del capitalismo inteso come sistema-mondo.

Walter Mignolo è colui che, a partire da questa premessa e attraverso un confronto con il pensiero critico europeo (in particolare con la Scuola di Francoforte e con il pensiero foucaultiano) ha costruito un sistema teorico complessivo volto alla decostruzione radicale di ciò che lui stesso definisce colonialità/modernità. Tra i testi più importanti di Mignolo vale la pena citare “The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, Colonization” del 2003, “The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options” del 2011 e “On Decoloniality: Concept, Analytics, Praxis” del 2018. È in particolare su quest’ultimo testo che concentriamo la nostra attenzione.

In questo saggio scritto a quattro mani con Catherine Walsh, Mignolo parte dal concetto di decolonialità, affermando che non si tratta né di una disciplina accademica, né di un metodo, né di una categoria postmoderna, ma che piuttosto è un tentativo di reintrodurre una nuova grande narrazione a partire da quelle degli ultimi cinque secoli.

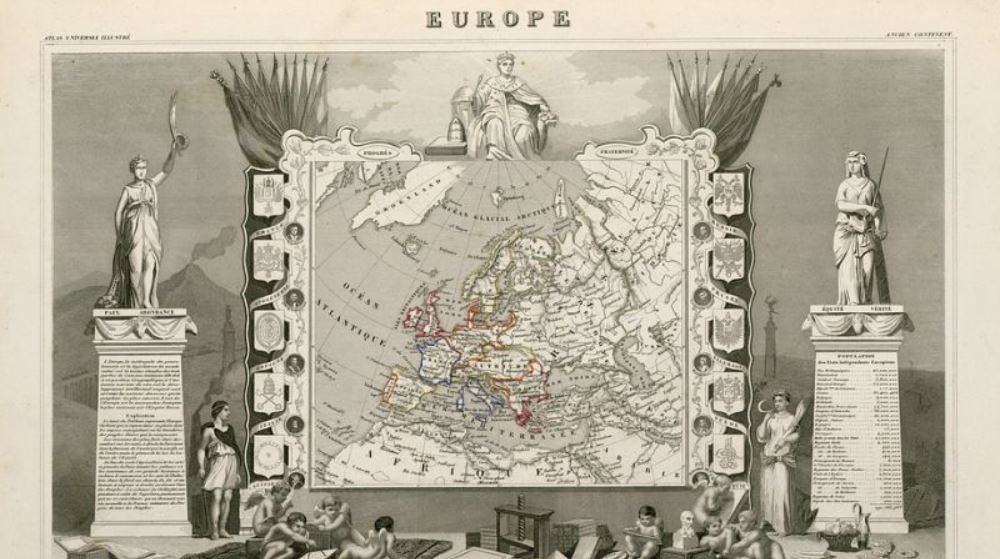

Una grande narrazione che si pone però in opposizione a quelle che Mignolo definisce le “finzioni” della modernità, ovvero a tutte quelle discipline che hanno un’origine storico-geografica precisa (la colonizzazione attraverso la rotta atlantica delle Americhe da parte di soggetti europei, bianchi e cristiani) e che non costituirebbero altro che l’autorappresentazione da parte dell’occidente di cinque secoli di dominio coloniale. Prima di allora, il mondo era policentrico e non capitalista; a partire da quel momento storico, il mondo è cambiato e avremmo assistito a un processo di integrazione (politico, antropologico ed epistemologico) di tutti i territori, i saperi e le forme di vita non occidentali, non bianchi, non capitalisti.

Leggi anche: L’eurocentrismo e il furto della storia

In questo senso, assume una rilevanza centrale il concetto di “border-thinking”: ponendosi lungo i confini geopolitici imposti dalla matrice coloniale del potere si può osservare il lato oscuro della modernità ed è da lì che possono emergere saperi e modi di vita differenti. La critica di Mignolo non è rivolta, dunque, solo agli obiettivi tradizionalmente privilegiati nel pensiero europeo più radicale ma a tutti quei saperi e a quelle pratiche che si fondano sull’universalità intrinseca alla modernità: marxismo, socialismo e comunismo non sarebbero altro che modi diversi di imporre lo stesso disegno illuminista dell’occidente a livello globale.

Qui arriviamo al lato più geo-politico dell’indagine di Mignolo. L’idea (tipicamente marxista) dello Stato come strumento neutrale attraverso cui capovolgere il dominio di classe sarebbe un’illusione e il Novecento lo avrebbe dimostrato. Lo sviluppo economico della Cina non sarebbe altro che un processo di de-occidentalizzazione, ovvero una variante della modernità.

Secondo Mignolo, l’emancipazione della matrice coloniale del potere non può passare da lì, ovvero da una battaglia geopolitica contro l’imperialismo occidentale: occorre pensare e sperimentare nuove idee e nuove pratiche al di là dello Stato e in tal senso un esempio più volte citato da Mignolo è l’esperienza del Chiapas, in cui le rivendicazioni agrarie e indigeniste si mescolano all’anarchismo e all’antimperialismo.

L’obiettivo del pensiero e della prassi decoloniale è dunque un superamento di quelli che, secondo Mignolo, sarebbero i quattro assi su cui si regge la colonialità: razzismo/sessismo, politica/economia, saperi eurocentrici e universali e forme di vita (umane e non). Al di là degli intenti coraggiosi di Mignolo e del pensiero decoloniale, emergono tuttavia alcune criticità. In particolare, l’impressione è quella di un approccio teorico in cui il confine tra pluralità (la pluriversalità contrapposta all’universalità) e relativismo è molto labile.

Sebbene sia innegabile l’urgenza di rivedere criticamente il prodotto di cinque secoli di colonialità nascosti dietro le categorie universali della modernità occidentale per aprirsi a saperi e forme di vita altre, è altrettanto innegabile che nel pensiero di Mignolo la posizione critica nei confronti della modernità assume i toni di un’opposizione radicale problematica. Il motivo è presto detto: tenendo insieme modernità e colonialità come due facce della stessa medaglia, la distruzione della seconda deve necessariamente passare attraverso la distruzione della prima; come se la prima (la modernità, per l’appunto) fosse la causa di tutti i mali del mondo.

Questo, al di là del giudizio di Mignolo, è forse il punto più dolente dell’approccio decoloniale: se è vero che la modernità ha un lato oscuro, non possiamo fingere che la critica dei suoi lati più oscuri sia essa stessa un frutto della modernità. Il rischio è che dietro la volontà di “separarsi” dalla modernità si nasconda il desiderio di un ritorno a un’immaginaria armonia con la premodernità.