L’estetica della disabilità svelata nell’arte

L’identità del disabile è cambiata con il trascorrere del tempo: da uomo mandato sulla terra come punizione degli dei a giullare nelle corti Rinascimentali, da malato incurabile nell’800 sino ad arrivare a un passato per noi non tanto lontano – ovvero durante il periodo nazista, quando i disabili erano etichettati come persone che “non meritavano di vivere”: insomma, vissuti atavicamente come uno stigma della e dalla società senza capire che in fondo lo stigma era la società stessa, composta da persone “inabili al pensiero”, vittime dei loro retaggi (anti)culturali e di ignoranti stereotipi.

Manualità e immaginazione rappresentano due attività capaci di “esistere da sole” ma che nella loro coesistenza riescono a mettere in moto la grande macchina della creatività. Anticamente la creatività era vista come una potenzialità demiurgica, come appannaggio divino. È chiaro che a oggi le cose sono cambiate e questo concetto così dibattuto nel tempo sembra aver trovato la sua stabilità effettiva: la creatività è insita nell’uomo. Ergo, da evento straordinario e prerogativa di una ristretta élite, a elemento quotidiano nella vita degli individui, parte sostanziale della loro natura, una normale componente della struttura intellettiva umana al pari della memoria, dell’intelligenza o della capacità di apprendere.

Creatività chiama arte. Ed è proprio l’arte a dar largo spazio ai diversamente abili sin dagli inizi del ‘900: l’art des fous, ovvero l’arte dei folli, diviene un’ulteriore fonte stilistica eterodossa rispetto alla tradizione accademica, con lo scopo di ritrovare la spontaneità, l’originalità, l’autenticità considerati punti ancestrali dell’espressione artistica.

Uno dei punti focali in merito è stato lo studioso dell’arte, psichiatra e psicoterapeuta Hans Prinzhorn con il suo saggio datato 1922, “L’attività plastica dei malati mentali”, che ruota intorno al concetto di Gestaltung ovvero di «impulso originario». La stessa onda è stata cavalcata da Jean Dubuffet, “padre” dell’Art Brut: spingersi oltre, trovare la spontaneità creativa dei primordi, la bizzarra forza della visione non ostacolata dal filtro della ragione, un’arte istintiva, inconsapevole e dissacrante.

Questa premessa sul disagio prettamente psichico è utile per tracciare un punto zero, il fulcro di una corrente artistica evolutasi nel tempo. È ovvio però che il termine disabilità accoglie al suo interno innumerevoli tipologie ed è altrettanto ovvio che l’arte si è posta per ognuna di queste – quando possibile, s’intende – come una sorte di panacea, come una terapia per l’anima. Ma l’arte presenta due componenti fondamentali senza le quali non esisterebbe: il creatore e l’oggetto creato o, meglio, il soggetto rappresentato. E se sino ad adesso si è parlato della disabilità atta alla creazione è altrettanto importante disquisire sulla disabilità che si mostra a favor di camera – e di pennello – che diviene protagonista.

Nella storia dell’arte non sono stati rari i casi in cui è stata rappresentata la disabilità: citiamo i nani e le nane di corte di Diego Velasquez, spesso accostati a oggetti o animali che non fanno altro che evidenziarne la piccolezza, fisicamente minuti ma estremamente forti nei dettagli, quali lo sguardo o la posizione che occupano nello spazio; gli Alienati di Théodore Géricault, ovvero ritratti di pazienti psichiatrici affetti da monomanie – manifestazioni di delirio dovute all’attaccamento ossessivo a un pensiero o comportamento – dallo sguardo cupo e imbambolato e per terminare – solo con questi esempi – con gli Autoritratti di Frida Kahlo che si rappresenta nella sua cruda e perenne invalidità.

Se in passato le disabilità venivano rappresentate nel loro crudo verismo, probabilmente per dar dignità all’esistenza di questa “categoria” (anche) artisticamente emarginata, lontano da sfumature emozionali e senza alte pretese estetiche – in alcuni casi – nel contemporaneo la musica cambia: basti pensare alla bellezza di Aimee Mullins, l’atleta paraolimpica che comparve in Cremaster 3, la saga onirica dell’artista Matthew Barney.

Bellissima, bionda e dal fisico statuario, con due protesi alle gambe perché amputate all’età di un anno, Aimee nella saga interpreta due ruoli: quello della figura mitica metà donna metà ghepardo e l’altro in cui mette in mostra la sua menomazione, impreziosita da stivali di vetro, come una novella Cenerentola, avvolta in un abito bianco che non lascia spazio all’immaginazione.

Vi è chi decide, come Matthew Barney, di osare uscendo fuori dai consueti canoni che vedono protagonisti modelli di bellezza stereotipata: è l’artista Marc Quinn, membro noto della Young British Artist. L’artista indaga su una “percezione altra” di bellezza: fantasia e piacere estetico lasciano spazio alla provocazione e all’indignazione, sostantivi pilastro dell’arte contemporanea ma con cui molti non riescono a fare ancora i conti, declinandoli come inaccettabili.

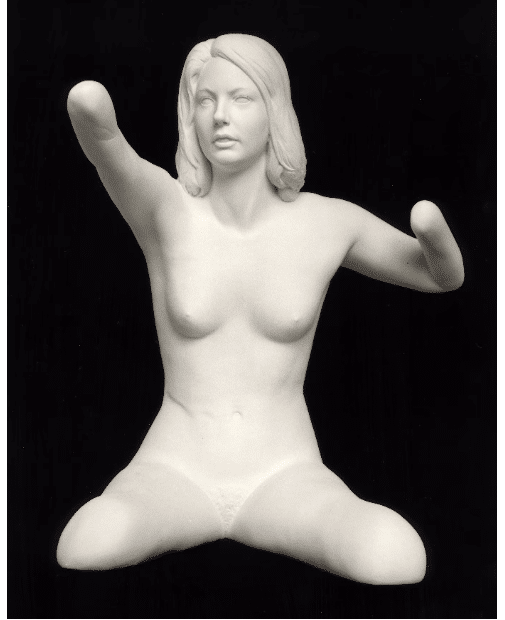

La “dottrina”, difatti, insegna che l’arte è bellezza, che bellezza è classicità che a sua volta è serenità, limpidezza. Ma Marc Quinn sfida il luogo comune con la serie “The Complete Marbles”, in cui persone affette da malformazioni fisiche sembrano discendere da antichi modelli classici, in una poetica oscillante tra il disturbante, l’esecrazione e il sublime. A questa serie appartiene la statua – 3 metri e mezzo per undici tonnellate – in marmo bianco di Carrara della pittrice focomelica Allison Lapper, sicuramente la più famosa in quanto piazzata nel 2005 a Trafalgar Square.

Allison viene rappresentata nella realtà del suo corpo “mutilato” dalla malattia, senza gambe e senza braccia. Un corpo sicuramente a metà ma eroico. Sì, perché la donna viene presentata nel momento più bello della vita ovvero la gravidanza, miracoloso per tutte ma ancor di più per Allison: quel pancione ne esalta il coraggio, l’energia e la bellezza. La stessa Lapper definirà l’opera «un tributo alla femminilità, all’handicap e alla maternità».

Ammiratrice del sopracitato Matthew Barney è la giovane artista Mari Katayama, “supernova” della Biennale di Venezia del 2019. Affetta sin dalla nascita da emimelia tibiale, ovvero una patologia che non consente lo sviluppo degli arti inferiori – e nel suo caso anche di una mano, molto simile a una chela di granchio – a nove anni decide di andare incontro a un volontario e angosciante epilogo: l’amputazione delle gambe per non condannare la sua vita su di una sedia a rotelle.

Ma lei ha deciso di stare in piedi, anche se non proprio sui suoi arti: dunque ha dovuto riacquisire daccapo le primarie abilità. C’è voluto un anno per “imparare a camminare” con le protesi e, purtroppo, è scontato asserire che questa situazione di sofferenza ha attirato l’ignorante ilarità dei giovani che hanno fatto di lei la vittima del loro bullismo. La reclusione in casa le è sembrata la via più semplice per fuggire da tutto ciò. Lei e la sua disabilità, chiuse in quella stanza, luogo dove Mari ha iniziato a dar vita ai suoi autoritratti con indosso una parrucca bionda, alla stregua di una contemporanea Frida.

Inizia così a lavorare sul suo corpo: pizzo, conchiglie, cristalli swarovski, intarsi e ricami, al fine di realizzare protesi diverse, creative, artistiche o estensioni dei suoi arti, per poi infine fotografarli. Fautrice e protagonista delle sue stesse foto, Mari si erge a scultura vivente, mostrandosi così nella sua natura, come destino ha deciso, senza protesi. Non è artista per vocazione ma per necessità: lasciarsi guardare, per scoprire meglio se stessa.

E ciò che regala attraverso i suoi scatti è tutto tranne che l’angoscia o la tristezza per una giovane ragazza: è solenne e austera ma il suo sguardo è seducente, erotico. Narra un concetto di bellezza diverso da ciò nel quale siamo immersi, dove la perfezione è esente da crepe o cicatrici e tutto deve brillare per rendersi appetibile: lei si rende desiderabile, come i suoi lustrini, rendendo le sue imperfezioni perfette, facendoci focalizzare non sulla bellezza ma sul valore di questa superando beceri cliché che costringono i più. Permette di guardare e capire che la disabilità non è un limite e che il limite stesso esiste solamente negli occhi di chi guarda ma soprattutto nella mente di chi non pensa.

Diverso il discorso per la fotografa Diane Arbus la quale, attraverso le sue foto scattate con una Nikon 35mm, vuole cogliere proprio quelle sfumature che prima venivano accantonate favorendo un aspro realismo, che tuttavia continua a esistere nei suoi lavori: niente paillettes o lustrini per i protagonisti delle sue opere, uomini e donne considerati “personaggi” o peggio ancora “freak”, fenomeni da baraccone ai quali la loro diversità ha tolto la connotazione (o meglio la dignità) di persona.

Nani, giganti ciechi, giovani affetti dalla sindrome di down sono colti nella loro esistenza privata, nella quotidianità nella quale la fotografa entra con fare voyeuristico: prima di esser foto sono esseri umani con i quali Arbus instaura un legame personale, spesso di amicizia, probabilmente per poter cogliere al meglio i dettagli più profondi e regalare un’immagine più intimistica, poetica ed emozionante quanto veritiera e scomoda – sia al pensiero che alla vista – del soggetto.

I suoi, infatti, non sono semplici scatti ma sono un manifesto iconografico della diversità e nel contempo una aperta lotta alla discriminazione. Mostrano tutto ciò che molti fingono di non vedere o, peggio, che non esista e così facendo non fa altro che renderci partecipi di una realtà altra, una realtà diversa ma esistente, che potremmo sforzarci di capire, di indagare. Tuttavia, nonostante il lirismo soggiacente, verrà soprannominata come «la fotografa dei mostri», appellativo che chiaramente mai accettò poiché andava contro quella che era la sua visione. Morì suicida dopo una lunga vita di depressione nel luglio del 1971.

«Quelli che nascono mostri sono l’aristocrazia del mondo dell’emarginazione… Quasi tutti attraversano la vita temendo le esperienze traumatiche. I mostri sono nati insieme al loro trauma. Hanno superato il loro esame nella vita, sono degli aristocratici. Io mi adatto alle cose malmesse. Non mi piace metter ordine alle cose. Se qualcosa non è a posto di fronte a me, io non la metto a posto. Mi metto a posto io.»

1 commento